Sub judul : "Transformasi Limbah Cangkang Kerang, Kepah, & Tulang Ikan Menjadi Produk Bernilai Tambah Membantu Program Pemerintah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Prevalensi Stunting melalui Zero Waste, Sirkular Ekonomi, Model Kolaborasi Hepta Helix, SDG’s, Ekonomi Hijau & Biru & Proper Gold ".

oleh :

1. Dr. H. Marhaban

Sigalingging, Dosen di Universitas Muhammadiyah Metro. Local Business, MPP ICMI

Dewan Pakar Ekonomi & Inovasi Jakarta. Periode 2021-2026, CEO Marhaban

Corp.

2. KH. Dr.

Muhammad Sontang Sihotang S.Si, M.Si*.(Alumnus S-1 : Fisika USU ’88, S-2

Alumnus: Materials Science-University of Indonesia (UI) Salemba, Central

Jakarta Alumnus S-3 ; Universiti Zainal Abidin (UniSZA) Kuala Terengganu,

Malaysia, Bidang Kajian : Metafisika Tasawuf, Kepala Laboratorium Fisika

Nuklir, Prodi Fisika, Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Peneliti

Pusat Unggulan Ipteks Karbon & Kemenyan-Universitas Sumatera Utara

(USU)-Medan, Dosen Prodi Ilmu Filsafat Universitas Pembangunan Panca Budi

(UNPAB)-Medan, Mantan Dosen Sains Fizik / Quantum Physics, Fisika Kelautan,

Food & Technology Physics, Fakulti Sains dan Teknologi (FST), Universiti

Malaysia Terengganu (UMT), Malaysia, Tahun 2007-2013, Mantan Dosen Fisika

Kedokteran & Keperawatan, Fakultas Kedokteran & Fakultas Ilmu

Keperawatan Universitas Indonesia (FIK-UI), d/h Salemba, Jakarta Pusat, Tahun

1996 s.d 2000. Fellowship & Training in Medical Image Processing &

Computing (MIPC) @ Vrije University Brussels (VUB)-Belgium (VLIR Scholarship)

& Institute Science & Medical (ISM)- Salzburg-Austria-Tahun 2000/2001,

Bagian Fisika Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Cempaka Putih,

Jakarta Pusat, Tahun 2000-2004, Manager Engineering Data & Information

Centre (EDIC) Engineering Centre, Fakultas Teknik – Universitas Indonesia-

Depok (2005-2006), Wartawan PortalMedan News.

Abstrak :

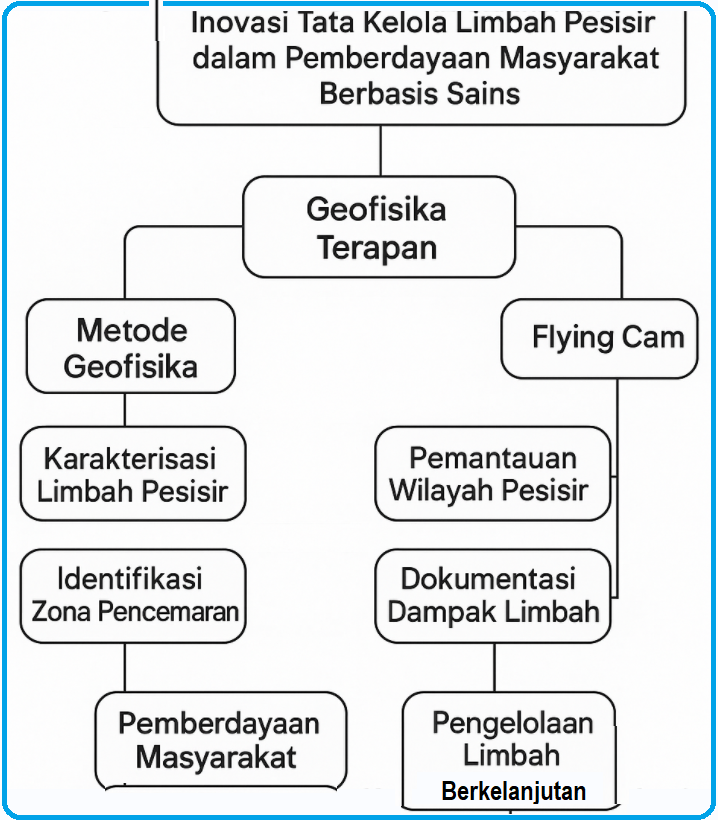

Kemajuan teknologi

flying cam (drone) dan pendekatan geofisika terapan telah membuka peluang baru

dalam pengelolaan sumber daya & limbah pesisir berbasis data spasial.

Artikel ini

membahas pemanfaatan flying cam oleh masyarakat peneliti geofisika dalam

memetakan dan mengelola limbah organik pesisir seperti cangkang kerang, kepah

& tulang ikan di desa pesisir, khususnya dalam konteks pengentasan

kemiskinan ekstrem & penurunan angka stunting. Melalui identifikasi lokasi

limbah, analisis kandungan mineral & transformasi material berbasis kalsium

menjadi produk bernilai tambah (seperti granular pupuk, suplemen gizi & kerajinan biokomposit), riset ini mendukung

implementasi prinsip zero waste, ekonomi sirkular, ekonomi hijau-biru, SDG’s serta

model kolaborasi Hepta Helix.

Hasilnya akan menunjukkan

bahwa integrasi teknologi geospasial & pemberdayaan komunitas pesisir dapat

menjadi strategi inovatif dalam mencapai target SDG’s, PROPER Gold, dan

kemandirian desa berbasis sains.

Kata Kunci: Flying

Cam, Geofisika Terapan, Limbah Pesisir, Cangkang Kerang, Tulang Ikan, Ekonomi

Sirkular, Pemberdayaan Masyarakat, Zero Waste, SDG’s, Hepta Helix, Ekonomi Hijau

– Biru.

Pendahuluan

:

Sains untuk

Masyarakat Pesisir yang Tangguh, Pesisir bukan hanya batas daratan & lautan, melainkan ruang hidup strategis dengan

potensi ekonomi & ekologis yang besar. Namun, wilayah ini juga kerap

menjadi episentrum masalah : limbah organik dari hasil laut menumpuk,

kemiskinan ekstrem masih tinggi & angka stunting di komunitas pesisir tetap

memprihatinkan.

Dalam konteks

inilah geofisika terapan & teknologi flying cam (drone) hadir sebagai

instrumen ilmiah yang tidak hanya mencatat, tetapi juga mengubah keadaan.

Artikel ini

mengeksplorasi bagaimana pendekatan berbasis sains, khususnya geofisika terapan

& pemetaan udara, berkontribusi dalam pengelolaan limbah pesisir, seperti

cangkang kerang, kepah & tulang ikan, menjadi produk inovatif bernilai

tambah.

Upaya ini

mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka prevalensi

stunting, serta pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip zero waste, sirkular

ekonomi, SDG’s, Ekonomi hijau-biru Model Hepta Helix Collaboration.

Permasalahan :

Wilayah pesisir di

Indonesia menyimpan potensi sumber daya hayati dan mineral yang besar, tetapi

pada saat yang sama menghadapi berbagai permasalahan krusial yang bersifat

multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah masih belum optimalnya

pemanfaatan limbah pesisir organik, seperti cangkang kerang, kepah & tulang

ikan, yang sering kali terakumulasi & menjadi sumber pencemaran lingkungan.

Padahal, material tersebut kaya akan kandungan kalsium yang berpotensi untuk

diolah menjadi produk inovatif bernilai ekonomi tinggi seperti pupuk organik,

bio-material, dan suplemen pakan.

Di sisi lain,

ketimpangan data spasial terkait distribusi dan volume limbah, keterbatasan

akses teknologi, serta minimnya pendekatan ilmiah dalam perencanaan tata kelola

limbah menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan. Teknologi

geospasial seperti flying cam (drone) belum banyak diadopsi secara sistematis

dalam survei dan penelitian berbasis masyarakat di kawasan pesisir.

Masalah

tersebut diperparah oleh:

Kurangnya

integrasi riset geofisika dengan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam aspek

hilirisasi hasil riset ke produk inovatif;

Rendahnya literasi

teknologi & sains di kalangan masyarakat pesisir, khususnya perempuan &

kelompok marjinal;

Belum adanya model

kolaborasi multipihak (Hepta Helix) yang komprehensif dalam menangani masalah

limbah pesisir dari hulu ke hilir;

Masih tingginya

angka kemiskinan ekstrem & stunting di desa-desa pesisir, yang seharusnya

bisa ditekan dengan pendekatan ekonomi sirkular & pemanfaatan sumber daya

lokal.

Dengan latar

belakang tersebut, diperlukan model inovatif berbasis ilmu geofisika, didukung

teknologi flying cam, serta pendekatan pemberdayaan komunitas yang

mengintegrasikan pengelolaan limbah pesisir dengan agenda pembangunan

berkelanjutan (SDG’s), ekonomi biru, ekonomi hijau, dan sistem pendampingan

yang kolaboratif.

Alternatif

Penyelesaian Masalah :

Untuk menjawab

kompleksitas masalah pengelolaan limbah pesisir organik & rendahnya

pemanfaatan teknologi sains dalam pengembangan desa pesisir, berikut beberapa

alternatif penyelesaian yang dapat ditawarkan secara terintegrasi & berkelanjutan:

1. Penerapan

Teknologi Flying Cam dalam Pemetaan Spasial Limbah, Drone atau flying cam dapat

dimanfaatkan untuk:

Memetakan

titik-titik akumulasi limbah pesisir (cangkang kerang, kepah & tulang

ikan);

Menghasilkan citra

spasial berkala yang membantu perencanaan zona pengumpulan & pengolahan;

Mendukung survei

geofisika awal dengan akurasi tinggi untuk mendeteksi potensi lingkungan bawah

permukaan.

Manfaat :

efisiensi survei lapangan, data akurat untuk perencanaan, serta dokumentasi

visual yang mudah dianalisis & dibagikan.

2. Integrasi

Geofisika Terapan dalam Riset & Pengembangan Produk

Pendekatan

geofisika terapan seperti resistivitas, GPR & analisis mineral dapat

digunakan untuk:

Mengidentifikasi

kualitas & kandungan kalsium dalam limbah organik;

Menentukan lokasi

terbaik untuk fasilitas pengolahan limbah;

Mendukung validasi

produk inovasi seperti granular kalsium, pupuk organik, atau biomaterial.

Manfaat :

menjembatani riset ilmiah & pemanfaatan praktis yang berbasis pada potensi

lokal.

3. Pengembangan

Produk Inovatif Berbasis Zero Waste & Ekonomi Sirkular

Transformasi

limbah organik menjadi:

Granular pupuk

organik kaya kalsium

Suplemen pakan

ternak & unggas

Produk kerajinan

bio-komposit ramah lingkungan

Bahan dasar

biokeramik atau campuran semen hijau

Manfaat :

meningkatkan nilai ekonomi limbah, membuka peluang UMKM local & mendorong

model ekonomi berkelanjutan.

4. Penguatan

Kapasitas Masyarakat dan Literasi Teknologi

Melalui pelatihan

dan pendampingan kepada masyarakat (terutama perempuan pesisir) dalam:

Penggunaan &

pemeliharaan flying cam;

Teknik dasar

geofisika partisipatif;

Proses pengolahan

limbah menjadi produk bernilai tambah;

Pemasaran & manajemen

usaha mikro.

Manfaat:

peningkatan kapasitas lokal, pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan, dan

kemandirian desa pesisir.

5. Pembentukan

Model Kolaborasi Hepta Helix dalam Tata Kelola ; Mendorong sinergi antara: Akademisi

(riset dan teknologi), Pemerintah (regulasi dan insentif), Dunia usaha (hilirisasi

produk dan investasi), Masyarakat (produksi dan pemanfaatan), Media (publikasi

dan edukasi), Lembaga keuangan (pembiayaan inklusif), LSM dan filantropi

(pendampingan berkelanjutan).

Manfaat:

kolaborasi lintas sektor yang terstruktur, mendorong keberlanjutan program dan

akselerasi dampak sosial-lingkungan.

6. Integrasi

dengan Program Nasional: SDGs, Ekonomi Hijau–Biru, dan PROPER

Menjadikan program

ini bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals;

Mengusulkan model

desa pesisir sebagai pilot project ekonomi hijau–biru;

Mendukung

pencapaian PROPER Emas dalam pengelolaan lingkungan berbasis inovasi dan

pemberdayaan.

Manfaat:

meningkatkan posisi strategis desa dalam pembangunan nasional dan penguatan

reputasi lingkungan secara global.

Tujuan Kajian

Kajian ini

bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi flying cam dan pendekatan geofisika

terapan dalam pengelolaan limbah pesisir berbasis cangkang kerang, kepah, dan

tulang ikan, guna mendorong inovasi produk lokal serta pemberdayaan masyarakat

pesisir secara berkelanjutan dalam kerangka SDGs, ekonomi sirkular, dan model

kolaborasi Hepta Helix.

Objektif Kajian

Menganalisis

potensi penggunaan flying cam (drone) untuk pemetaan spasial limbah organik di

wilayah pesisir.

Mengkaji aplikasi

geofisika terapan dalam mengidentifikasi lokasi, kandungan mineral, dan

karakteristik limbah cangkang dan tulang ikan.

Merancang strategi

pemanfaatan limbah pesisir menjadi produk bernilai tambah, seperti granular

kalsium, pupuk, dan bio-material.

Menawarkan model

pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi dan inovasi lokal, khususnya

melalui keterlibatan perempuan dan kelompok marginal.

Mengusulkan

kerangka kolaborasi multipihak (Hepta Helix) dalam pengelolaan limbah pesisir

yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis data ilmiah.

Manfaat Kajian

Manfaat Teoritis:

Menambah khazanah

keilmuan dalam bidang geofisika terapan, geospasial, dan teknologi pesisir

berbasis drone.

Memberikan

perspektif interdisipliner antara ilmu kebumian, teknologi lingkungan, dan

pemberdayaan sosial.

Manfaat Praktis:

Memberikan model

aplikatif bagi pemerintah desa dan komunitas pesisir dalam memanfaatkan limbah

lokal secara produktif.

Menyediakan dasar

ilmiah dan spasial untuk perencanaan program desa berbasis ekonomi sirkular dan

zero waste.

Meningkatkan

kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi sederhana namun berdampak

tinggi.

Mendorong

kolaborasi sektor swasta, akademisi, dan komunitas dalam pembangunan desa

berbasis inovasi lokal.

Batasan Kajian :

Ruang lingkup

wilayah terbatas pada desa-desa pesisir yang memiliki sumber limbah organik

laut seperti cangkang kerang, kepah, dan tulang ikan (contohnya: Desa Medang,

Kab. Batubara).

Teknologi flying

cam yang dikaji dibatasi pada penggunaan untuk pemetaan spasial (fotogrametri

dan citra visual), belum mencakup drone dengan sensor LiDAR atau hyperspectral.

Aspek geofisika

difokuskan pada aplikasi survei permukaan dan near-surface (resistivitas dan

GPR) yang relevan untuk mendukung pemetaan dan analisis kandungan limbah.

Pengolahan limbah

dibatasi pada transformasi menjadi produk turunan berbasis kalsium tanpa

membahas pengolahan limbah non-organik atau industri skala besar.

Pendekatan

kolaborasi dibahas dalam kerangka konseptual dan implementatif, namun belum

pada tahap evaluasi dampak kuantitatif secara jangka panjang.

Kajian Sebelumnya :

Kajian ilmiah

terkait pemanfaatan teknologi flying cam (drone) dan pendekatan geofisika dalam

pengelolaan wilayah pesisir serta pemberdayaan masyarakat menunjukkan

perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian

terdahulu menjadi dasar penting bagi pengembangan model integratif berbasis

sains ini.

1. Penggunaan

Drone dalam Pemetaan Pesisir dan Lingkungan

Menurut Wahyudi

& Lestari (2023), drone telah terbukti efektif dalam melakukan pemetaan

wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan seperti abrasi, sedimentasi, dan

pencemaran. Teknologi ini mampu menyediakan citra spasial berkualitas tinggi

secara cepat dan efisien, termasuk untuk mengidentifikasi distribusi limbah di

zona intertidal dan pesisir dangkal.

Penelitian

Rahmadani et al. (2022) juga menunjukkan bahwa drone mendukung survei lapangan

berbasis komunitas dalam program mitigasi bencana pesisir dengan menurunkan

risiko keselamatan tim survei dan meningkatkan akurasi pemetaan kawasan rawan.

2. Aplikasi

Geofisika Terapan di Wilayah Pesisir

Dalam ranah ilmu

kebumian, BRIN (2022) mengembangkan pendekatan geofisika terapan dengan

memanfaatkan resistivitas dan GPR (Ground Penetrating Radar) untuk mendeteksi

struktur bawah permukaan di kawasan pesisir dan tambak. Teknologi ini sangat

relevan dalam mendukung identifikasi zona akumulasi limbah dan sumber daya

mineral lokal, termasuk kandungan kalsium dari limbah organik laut seperti

tulang ikan dan cangkang kerang.

3. Potensi Limbah

Organik Pesisir sebagai Produk Bernilai Tambah

Penelitian oleh

Rinaldi et al. (2023) mengemukakan bahwa cangkang kerang, kepah, dan tulang

ikan kaya akan kandungan kalsium karbonat (CaCO₃) dan kalsium fosfat

(Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂), yang dapat diolah menjadi produk bio-material, pupuk

organik, suplemen pakan, hingga bahan dasar biokeramik. Namun, masih terdapat

kesenjangan dalam hal integrasi antara data spasial dan proses pengolahan

limbah tersebut dalam skala komunitas.

4. Ekonomi

Sirkular dan Zero Waste di Pesisir

Kajian oleh Sari

& Nugroho (2021) menggarisbawahi pentingnya pendekatan ekonomi sirkular dan

konsep zero waste dalam pengelolaan limbah pesisir. Mereka menyarankan perlunya

inovasi berbasis lokal dan pendekatan lintas ilmu yang mampu memberdayakan

masyarakat sambil menjaga kelestarian lingkungan.

5. Model

Kolaboratif dalam Pemberdayaan Komunitas

Pendekatan

pembangunan kolaboratif berbasis Penta Helix telah banyak dikaji dalam konteks

desa wisata, konservasi, dan inovasi UMKM. Namun, Utami (2020) menunjukkan

bahwa model Hepta Helix, yang menambahkan sektor keuangan dan lembaga

filantropi ke dalam kolaborasi, memiliki potensi lebih besar dalam mendorong

inovasi berbasis komunitas – tetapi masih jarang diterapkan dalam konteks

pengelolaan limbah pesisir.

Dari berbagai

kajian tersebut, terlihat adanya pemisahan antara riset teknologi (flying cam

dan geofisika), riset potensi limbah organik, dan kajian sosial pemberdayaan

masyarakat. Belum banyak studi yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu

pendekatan terpadu untuk menjawab permasalahan pesisir secara holistik. Oleh

karena itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan merancang

suatu model inovatif berbasis geosains, teknologi drone, dan kolaborasi

multi-aktor untuk mendorong transformasi lingkungan, sosial, dan ekonomi di

kawasan pesisir.

State of the Art :

Dalam beberapa

tahun terakhir, pemanfaatan teknologi drone (flying cam) dan pendekatan

geofisika terapan telah mengalami kemajuan pesat, khususnya dalam konteks riset

wilayah pesisir dan pengelolaan lingkungan. Drone kini tidak lagi terbatas

sebagai alat dokumentasi visual, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen

penting dalam pengumpulan data spasial, pemetaan topografi, pemantauan

perubahan garis pantai, serta deteksi akumulasi limbah organik secara presisi.

Hal ini menjadikan teknologi drone sebagai salah satu pilar penting dalam

modernisasi riset geospasial pesisir.

Di sisi lain, ilmu

geofisika terapan terus berkembang dari sekadar eksplorasi sumber daya bawah

tanah menjadi pendekatan transdisipliner yang mendukung pemetaan lingkungan,

mitigasi bencana, serta tata ruang berbasis karakteristik geologis lokal. Dalam

konteks pesisir, metode seperti resistivity mapping dan Ground Penetrating

Radar (GPR) telah dimanfaatkan untuk memetakan area abrasi, sebaran sedimen,

dan struktur tanah dangkal — termasuk area akumulasi limbah berbasis kalsium

seperti tulang ikan, cangkang kerang, dan kepah.

Bersamaan dengan

perkembangan tersebut, konsep zero waste dan ekonomi sirkular telah menjadi

arah baru dalam pengelolaan limbah organik, termasuk limbah laut. Riset

sebelumnya (Rinaldi et al., 2023) menunjukkan bahwa limbah cangkang dan tulang

ikan mengandung mineral penting seperti CaCO₃ dan Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂, yang sangat

potensial untuk diolah menjadi pupuk organik, suplemen pakan, biokomposit, dan

bahan dasar bio-keramik. Namun, kebanyakan kajian masih bersifat sektoral dan

belum mengintegrasikan pemetaan spasial, pengolahan berbasis geosains, dan

strategi pemberdayaan masyarakat secara komprehensif.

Selain itu, model

pembangunan kolaboratif berbasis Hepta Helix (akademisi, pemerintah, pelaku

usaha, komunitas, media, lembaga keuangan, dan filantropi) mulai diadopsi dalam

proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Meski begitu, penerapannya dalam

konteks pengelolaan limbah pesisir berbasis teknologi flying cam dan riset

geofisika masih sangat terbatas.

Oleh karena itu,

posisi artikel ini menjadi penting karena menyatukan tiga pilar utama yang

jarang dikombinasikan dalam satu kerangka ilmiah dan implementatif, yaitu:

Teknologi pemetaan

udara (drone/flying cam) untuk survei dan dokumentasi limbah pesisir;

Geofisika terapan

sebagai pendekatan ilmiah dalam menilai potensi kandungan dan distribusi limbah

berbasis mineral;

Pemberdayaan

masyarakat pesisir berbasis ekonomi sirkular, zero waste, dan kolaborasi Hepta

Helix untuk mewujudkan desa mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian,

artikel ini menempati posisi state of the art sebagai upaya lintas-disiplin

yang mengisi kekosongan antara teknologi mutakhir, pemanfaatan sumber daya

lokal, dan strategi pembangunan masyarakat berbasis data dan inovasi.

Grand Theory :

Kajian ini

berpijak pada landasan teoritis interdisipliner yang menggabungkan tiga

pendekatan besar, yaitu Teori Sistem Sosial-Ekologis (Social-Ecological Systems

Theory), Teori Inovasi Teknologi (Diffusion of Innovation Theory), dan Teori

Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory). Ketiganya membentuk kerangka

pikir integratif yang menopang pengembangan model pengelolaan limbah pesisir

berbasis teknologi flying cam dan geofisika terapan dalam konteks pembangunan

berkelanjutan.

1. Teori Sistem

Sosial-Ekologis (SES Theory) – Elinor Ostrom

Teori ini

menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu sistem kompleks yang terdiri

dari interaksi antara manusia (masyarakat pesisir), sumber daya alam (limbah

laut organik), dan institusi (pemerintah, komunitas lokal). Dalam konteks ini,

keberhasilan pengelolaan limbah tidak hanya bergantung pada aspek teknis,

tetapi juga pada dinamika sosial dan kelembagaan yang mengatur akses,

penggunaan, dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Implikasi:

Pendekatan geofisika dan teknologi flying cam akan efektif jika dikontekstualisasikan

dalam sistem sosial-ekologis lokal yang adaptif, partisipatif, dan berlandaskan

nilai-nilai komunitas.

2. Teori Difusi

Inovasi (Diffusion of Innovation Theory) – Everett M. Rogers

Rogers menekankan

bahwa penyebaran inovasi dalam masyarakat sangat bergantung pada karakteristik

teknologi (sederhana, terjangkau, bermanfaat), saluran komunikasi, dan kesiapan

sosial-budaya penerima inovasi. Drone dan geofisika sebagai teknologi modern

dapat diadopsi oleh masyarakat pesisir jika disosialisasikan melalui pendekatan

partisipatif, pelatihan aplikatif, dan dukungan kelembagaan.

Implikasi: Agar

flying cam dan geofisika dapat diterima dan diadopsi, dibutuhkan strategi

capacity building, komunikasi lintas aktor, dan adaptasi teknologi dengan

kearifan lokal.

3. Teori

Pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment Theory) – Zimmerman &

Rappaport

Teori ini

menjelaskan pentingnya transfer kontrol, pengetahuan, dan keterampilan kepada

masyarakat lokal agar mereka mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya,

dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam konteks ini, pengelolaan

limbah pesisir bukan semata urusan teknis, tetapi proses kolektif yang

meningkatkan self-efficacy, ownership, dan partisipasi masyarakat — khususnya

perempuan dan kelompok rentan.

Implikasi:

Pengolahan limbah berbasis flying cam dan geofisika harus melibatkan masyarakat

dalam setiap tahap: dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Sintesis Grand

Theory :

Ketiga teori

tersebut diintegrasikan dalam satu kerangka berpikir yang menekankan bahwa:

Inovasi teknologi

(drone & geofisika) hanya efektif jika ditanamkan dalam sistem

sosial-ekologis yang partisipatif;

Pengelolaan limbah

harus berbasis data ilmiah dan sensitivitas lokal;

Pemberdayaan

masyarakat menjadi kunci keberlanjutan inovasi lingkungan dan ekonomi, terutama

di wilayah pesisir yang rentan.

Model yang

diusulkan dalam artikel ini mendukung capaian SDGs (Sustainable Development

Goals), prinsip ekonomi hijau dan biru, serta tata kelola kolaboratif dalam

skema Hepta Helix sebagai operasionalisasi nyata dari grand theory tersebut.

Metodologi :

Penelitian ini

menggunakan pendekatan interdisipliner dan partisipatif yang menggabungkan

metode kuantitatif (pengukuran geofisika dan pemetaan drone) serta kualitatif

(wawancara, FGD, observasi lapangan) dalam satu kerangka riset terapan berbasis

pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di wilayah pesisir yang

memiliki potensi limbah organik laut seperti cangkang kerang, kepah, dan tulang

ikan, dengan fokus pada pengembangan teknologi tepat guna dan model kolaboratif

pengelolaannya.

1. Lokasi dan

Subjek Penelitian

Lokasi : Desa

pesisir yang aktif dalam aktivitas perikanan dan pengolahan hasil laut, seperti

Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Subjek : Peneliti

geofisika, operator drone, pelaku UMKM lokal, perempuan pengupas kerang, tokoh

desa, dan stakeholder lainnya (pemerintah desa, akademisi, pengusaha lokal).

2. Teknik

Pengumpulan Data

Pengumpulan data

dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa pendekatan terintegrasi.

Pertama, dilakukan

pemetaan udara menggunakan flying cam (drone) untuk memperoleh data spasial dan

visual terkait sebaran limbah organik pesisir, seperti cangkang kerang, kepah,

dan tulang ikan. Penggunaan drone ini memungkinkan pengambilan citra secara

presisi dan real-time yang kemudian diolah menggunakan perangkat lunak

fotogrametri dan sistem informasi geografis (SIG).

Kedua, untuk

memperoleh data bawah permukaan, dilakukan survei geofisika dengan metode

resistivitas dan Ground Penetrating Radar (GPR). Teknik ini bertujuan untuk

mengidentifikasi karakteristik fisik dan geologi dangkal pada wilayah pesisir

yang berpotensi sebagai lokasi akumulasi limbah atau tempat pengolahan berbasis

kalsium.

Ketiga,

dikumpulkan pula data sosial dan ekonomi melalui observasi langsung di

lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal,

serta diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama komunitas perempuan pesisir dan

pengelola UMKM. Metode ini digunakan untuk menggali informasi terkait praktik

lokal dalam pengelolaan limbah, persepsi masyarakat terhadap inovasi teknologi,

serta peluang dan hambatan pemberdayaan.

Keempat, dilakukan

pengambilan sampel limbah (tulang ikan, cangkang kerang, dan kepah) untuk dianalisis

di laboratorium. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kandungan kalsium

karbonat (CaCO₃) dan kalsium fosfat (Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂) sebagai dasar

pengembangan produk inovatif berbasis mineral lokal.

3. Teknik Analisis

Data

Analisis spasial:

Menggunakan software GIS (ArcGIS/QGIS) dan fotogrametri (DroneDeploy/Agisoft)

untuk pemetaan distribusi limbah.

Analisis

geofisika: Interpretasi data resistivitas dan GPR untuk mengetahui kedalaman

dan potensi sebaran limbah mineral lokal.

Analisis

laboratorium: Uji kuantitatif kandungan kalsium dengan metode titrasi

kompleksometri dan spektrofotometri.

Analisis sosial:

Koding tematik dan matriks SWOT dari wawancara dan FGD untuk menggambarkan

persepsi masyarakat, tantangan, dan peluang pengelolaan limbah.

Sintesis model

integratif: Penggabungan semua hasil ke dalam satu desain model tata kelola

berbasis teknologi, partisipasi, dan kolaborasi multipihak (Hepta Helix).

4. Validasi dan

Uji Coba

Model diuji coba

secara terbatas dalam bentuk:

Demonstrasi

teknologi drone & geofisika kepada masyarakat;

Pelatihan

pengolahan limbah berbasis hasil laboratorium;

Simulasi

kolaborasi antar-helix dengan menghadirkan unsur akademik, bisnis, pemerintah,

dan komunitas dalam satu forum lokakarya desa.

5. Etika

Penelitian

Seluruh proses

dilaksanakan dengan persetujuan dan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Peneliti memastikan prinsip partisipatif, transparan, dan non-eksploitatif,

dengan menghormati kearifan lokal dan hak masyarakat atas data dan manfaat.

Bahan dan

Peralatan :

Untuk mendukung

proses penelitian yang bersifat multidisipliner ini, digunakan berbagai bahan

dan peralatan yang mencakup bidang geospasial, geofisika, dan laboratorium

kimia, serta alat bantu dalam kegiatan sosial-partisipatif masyarakat.

1. Bahan

Penelitian:

Limbah organik

pesisir:

Cangkang kerrang, Kepah,

Tulang ikan

(khususnya ikan tamban, tongkol, dan kembung)

Reagen

laboratorium:

Larutan EDTA

(untuk analisis kalsium)

Buffer larutan pH

Indikator

Eriochrome Black T

Aquades dan

larutan standar Ca²⁺

Media dokumentasi

dan pelatihan:

Kuesioner

wawancara

Leaflet dan poster

edukasi pengolahan limbah

Modul pelatihan

teknologi tepat guna

2. Peralatan Penelitian:

A. Geospasial dan

Drone:

Drone quadcopter

dan/atau fixed-wing dengan kamera HD (misalnya DJI Phantom 4 Pro atau sejenis)

Kontroler dan

tablet monitor penerbangan

Perangkat lunak

pemrosesan citra: Agisoft Metashape, DroneDeploy, atau Pix4D

Komputer/laptop

dengan spesifikasi tinggi untuk pengolahan data citra dan peta

B. Geofisika

Terapan:

Alat Resistivitas

Multi-Elektroda (misalnya ARES atau PASI)

Alat Ground

Penetrating Radar (GPR) dengan antena frekuensi menengah

GPS Geodetik dan

Kompas Geologi

Kabel elektroda,

besi elektroda, palu, dan larutan garam untuk konektivitas tanah

C. Analisis

Laboratorium:

Timbangan digital

presisi

Oven pengering dan

furnace (tanur pembakaran)

Mortar dan grinder

(penggiling bahan kering)

Spektrofotometer

UV-Vis atau AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)

Gelas ukur, buret,

pipet tetes, dan alat titrasi manual

D. Pendukung

Lapangan dan Partisipasi Masyarakat:

Alat perekam suara

dan kamera dokumentasi

Sound system

portable untuk pelatihan luar ruang

Spanduk edukasi

dan alat peraga visual

Buku catatan

lapangan, papan tulis mini, dan ATK

Rencana Hasil dan

Pembahasan

Dalam kajian ini,

hasil dan pembahasan direncanakan untuk disajikan dalam beberapa bagian utama

yang menggambarkan keterpaduan antara teknologi, data ilmiah, dan strategi

pemberdayaan masyarakat. Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan

penelitian-penelitian sebelumnya serta dianalisis secara kritis berdasarkan

pendekatan transdisipliner dan lokalitas wilayah pesisir yang dikaji.

1. Hasil Pemetaan

Spasial Limbah Pesisir Menggunakan Flying Cam

Hasil utama yang

diharapkan adalah peta sebaran limbah organik pesisir (cangkang kerang, kepah,

tulang ikan) berdasarkan dokumentasi visual drone. Citra drone akan digunakan

untuk menunjukkan lokasi konsentrasi limbah tertinggi, potensi zona

pengumpulan, serta analisis overlay dengan faktor lingkungan seperti

pasang-surut, jarak ke pemukiman, dan akses jalan desa.

Analisis 1 :

Dibahas mengenai

efektivitas flying cam sebagai alat pemetaan alternatif yang efisien, murah,

dan akurat untuk mendukung perencanaan tata kelola limbah berbasis spasial di

desa pesisir.

2. Hasil Survei

Geofisika Terapan (Resistivitas dan GPR)

Survei ini akan

menghasilkan data visual dan numerik terkait kondisi bawah permukaan (tanah,

kandungan mineral, kelembapan, porositas) di lokasi-lokasi yang telah dipetakan

oleh drone. Data resistivitas dan GPR akan menunjukkan kesesuaian lahan untuk

pengolahan dan penyimpanan limbah berbasis kalsium.

Analisis 2 :

Bagaimana data

geofisika digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan teknis dalam

pengolahan limbah pesisir secara ilmiah, termasuk keunggulan penggunaan metode

geofisika non-destruktif di lingkungan desa.

3. Hasil Analisis

Kandungan Kalsium Limbah Organik

Analisis

laboratorium akan menunjukkan kandungan CaCO₃ pada cangkang kerang dan kepah,

serta Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ pada tulang ikan. Kandungan ini menjadi dasar untuk

pengembangan produk inovatif seperti pupuk granular kalsium, bio-material, atau

bahan kerajinan fungsional.

Pembahasan 1 :

Dibahas potensi

limbah laut sebagai sumber bahan baku alternatif yang selama ini terabaikan.

Disandingkan pula dengan referensi hasil penelitian sebelumnya dan potensi

pengembangannya di skala UMKM atau industri rumah tangga.

4. Hasil

Partisipasi dan Persepsi Masyarakat Pesisir

Dari observasi,

wawancara, dan FGD, akan diperoleh informasi tentang pengetahuan, sikap, dan

praktik masyarakat dalam pengelolaan limbah organik, serta respons mereka

terhadap teknologi flying cam dan konsep pemberdayaan berbasis sains.

Pembahasan 2 :

Dibahas pentingnya

pendekatan partisipatif dalam memperkenalkan inovasi teknologi dan strategi

pemberdayaan yang tidak sekadar teknis tetapi juga membangun rasa memiliki

(ownership) dan keberlanjutan sosial.

5. Perumusan Model

Tata Kelola Limbah Pesisir Berbasis Hepta Helix

Hasil integrasi

seluruh data dan analisis digunakan untuk menyusun model tata kelola limbah

pesisir berbasis data spasial, geofisika, teknologi drone, dan kolaborasi

multipihak (Hepta Helix). Model ini akan divisualisasikan dalam bentuk diagram

atau bagan alur yang menjelaskan hubungan antara aktor, proses, dan luaran.

Pembahasan 3 :

Dibahas bagaimana

model ini dapat direplikasi atau dijadikan rujukan kebijakan dalam pengembangan

desa pesisir berbasis ekonomi sirkular, zero waste, dan teknologi lokal.

Disandingkan pula dengan tujuan SDGs, ekonomi biru, dan target pembangunan desa

mandiri.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini

menunjukkan bahwa integrasi teknologi flying cam dan metode geofisika terapan

dapat menjadi pendekatan inovatif dan solutif dalam tata kelola limbah pesisir

berbasis potensi lokal. Limbah organik seperti cangkang kerang, kepah, dan

tulang ikan memiliki kandungan kalsium tinggi yang dapat diolah menjadi produk

bernilai tambah seperti pupuk granular, bio-material, atau suplemen pakan

ternak. Dengan dukungan pemetaan spasial dari drone dan analisis bawah

permukaan menggunakan resistivitas dan GPR, perencanaan pengelolaan limbah

menjadi lebih ilmiah, efisien, dan terukur.

Lebih jauh,

pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat pesisir – khususnya kelompok

perempuan – serta penerapan model kolaborasi Hepta Helix menjadi kunci

keberhasilan dalam membangun ekosistem inovasi lokal yang berkelanjutan. Kajian

ini membuktikan bahwa perpaduan antara sains, teknologi, dan pemberdayaan

sosial dapat mewujudkan desa pesisir yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing

dalam era ekonomi biru dan hijau.

Saran

Diperlukan

pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat dalam penggunaan drone, teknologi

geofisika, dan pengolahan limbah agar transfer teknologi dapat berjalan

optimal.

Institusi

pendidikan tinggi dan lembaga riset hendaknya memperluas kemitraan dengan

desa-desa pesisir untuk memperkuat ekosistem riset terapan berbasis komunitas.

Diperlukan sistem

monitoring dan evaluasi berbasis data spasial dan sosial secara periodik untuk

memastikan keberlanjutan model pengelolaan limbah yang dibangun.

Rekomendasi

Bagi Pemerintah

Desa dan Daerah: Adopsi model ini sebagai bagian dari program desa berbasis

inovasi dan ekonomi sirkular, serta alokasikan anggaran untuk infrastruktur

pengolahan limbah dan edukasi teknologi.

Bagi Akademisi dan

Peneliti: Lanjutkan penelitian ini ke tahap hilirisasi produk dan standarisasi

proses produksi bahan berbasis kalsium dari limbah laut agar memiliki nilai

jual dan legalitas yang kuat.

Bagi Dunia Usaha

dan Investor Sosial: Dukung pengembangan UMKM pesisir berbasis limbah laut

melalui inkubasi usaha, CSR, dan kemitraan produksi yang menguntungkan semua

pihak.

Bagi Lembaga

Keuangan dan Filantropi: Fasilitasi akses permodalan mikro dan pendampingan

keuangan bagi komunitas pesisir dalam mengembangkan produk dari limbah sebagai

sumber penghidupan baru.(ms2)